近日,“印度乘客在深圳地铁吃手抓饭” 的视频在社交平台持续发酵:画面里,几位印度乘客围坐车厢,用右手抓取米饭进食,餐后残留的油渍沾在座位边缘,有网友质疑 “影响公共卫生”,也有人认为 “文化差异该多包容”。

事件发酵当天,深圳地铁官方回应称:“列车内进食易产生异味、碎屑,影响其他乘客舒适度,虽未针对特定群体,但倡导所有乘客遵守公共礼仪,共同维护车厢环境。”

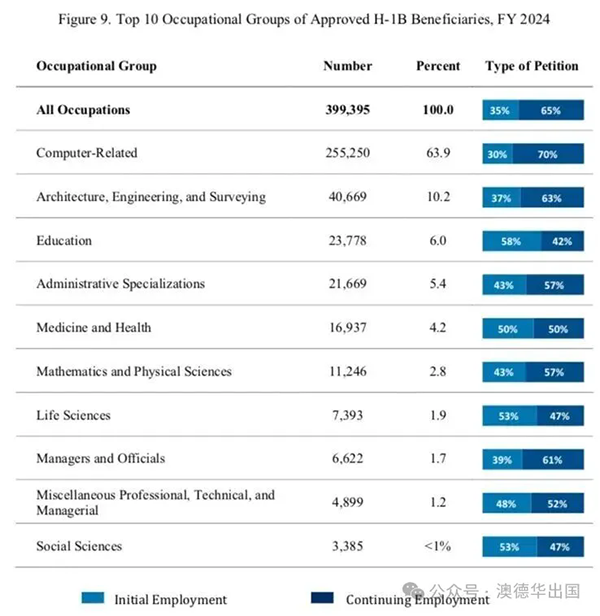

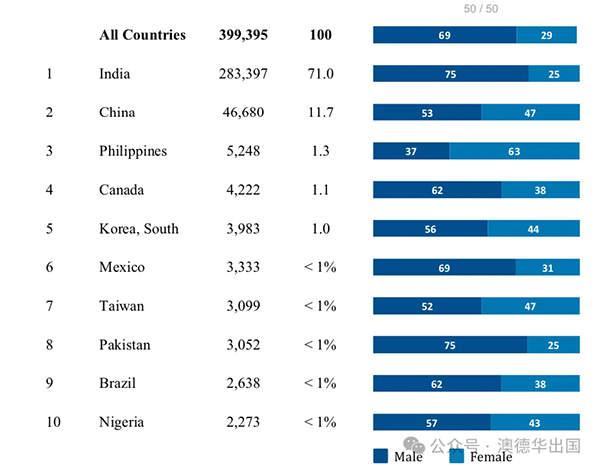

这份中性回应没有回避 “公共规则” 的核心,却也让人联想到另一个更值得探讨的话题 —— 同样是面对 “规则”,为何印度群体在深圳地铁这样的日常公共场景中,偶尔会出现 “适配滞后”,但在全球各国严苛的移民政策面前,却总能展现出超强的 “突破能力”? 从美国 H-1B 签证到加拿大技术移民,从澳洲雇主担保到欧洲投资移民,印度人似乎总能在高门槛政策中找到 “突破口”,这背后藏着一套成熟的逻辑。 先看一组反差数据:移民政策里的 “印度优势” 若单看深圳地铁的争议,很容易陷入 “文化习惯差异” 的单一讨论,但把视角拉到全球移民市场,会发现印度人的 “规则突破力” 早已形成规模效应: 美国移民局 2024 年数据显示,当年 H-1B 签证(专为高技能人才设计,每年仅 8.5 万个名额,中签率常年低于 30%)获批者中,71% 来自印度 —— 这一比例自 2010 年起从未低于 60%,最高时达 75%。要知道,中国作为第二大申请国,获批占比仅 12%,两者差距悬殊。 加拿大更具代表性:加拿大移民部 2023 年报告显示,印度连续 5 年成为加拿大移民来源国榜首,全年新增印度移民 11.8 万人,是中国(2.9 万人)的 4 倍; 十年间,加拿大印度移民总量从 30 万增至 180 万,翻了 6 倍,甚至在多伦多、温哥华等城市形成 “印度社群主导” 的就业圈(如 IT、医疗领域)。 这些数据背后,绝非 “运气” 二字能解释 —— 当多数国家收紧移民政策(如美国缩减 H-1B 配额、加拿大提高语言门槛)时, 印度人反而能逆势突围,核心在于他们对 “移民规则” 的独特理解:不硬碰硬,而是找 “政策漏洞”“需求契合点”,甚至主动 “改写规则适用场景”。 突破策略一:精准拆解政策,把 “漏洞” 变成 “通道” 美国 H-1B 签证的 “多雇主挂靠” 模式,是印度人突破政策的经典案例。 根据美国移民法,H-1B 签证要求 “申请人需有真实雇主担保,且岗位与学历、技能匹配”,但法律未禁止 “同一申请人通过多家雇主提交申请”。这一 “漏洞” 被印度移民群体精准捕捉 —— 硅谷有不少由印度人创办的 “IT 外包公司”,这些公司的核心业务不是承接技术项目,而是为印度求职者 “包装签证申请”:他们会让同一人同时挂靠 10-20 家关联公司,每家公司都提交一份 H-1B 申请,相当于把 “单次抽签机会” 变成 “十几次机会”。 以印度政客雷迪(Kandi Srinivasa Reddy)旗下的外包集团为例:2024 年,该集团通过 12 家子公司,为 386 名印度人提交 H-1B 申请,平均每人获得 13 次抽签资格。最终,这 386 人中 127 人获批,获批率 32.9%,远超全美平均的 28.3%。 更关键的是,这些外包公司还会 “优化申请材料”:虚构 “高匹配度岗位”(比如把 “普通程序员” 包装成 “人工智能工程师”), 夸大求职者技能(如伪造项目经历、技能证书),甚至与大厂达成 “外包协议”—— 待签证获批后,再将求职者以 “合同工” 身份派往 Meta、谷歌等企业,既满足了 “真实就业” 的政策要求,又为大厂节省了招聘成本,形成 “三方共赢” 的灰色链条。 当被问及 “是否违规” 时,雷迪的回应极具代表性:“法律没说不能多公司申请,我们只是在规则范围内最大化机会。” 这种 “精准拆解政策” 的能力,让印度人在移民申请中占据了天然优势。 突破策略二:社群抱团,构建 “移民资源网” 如果说 “拆解政策” 是个体能力,那么 “社群抱团” 则是印度人突破移民政策的 “集体武器”。 在多伦多,印度移民自发组建了 “职业互助联盟”:联盟内的企业主会优先雇佣印度同胞,甚至为求职者 “提供雇主担保名额”;律师会低价提供签证咨询,帮新人规避政策风险;刚拿到身份的人会分享 “面签技巧”“材料准备清单”,甚至陪同参加移民局面试。 这种 “资源共享” 形成了极强的规模效应。比如加拿大 “省提名计划”(需当地雇主担保,不同省份政策不 同), 印度社群会专门整理 “各省政策差异表”:哪些省份对语言要求低?哪些省份急需 IT 人才?哪些省份的雇主担保 “审批快、通过率高”?这些信息会通过微信群、WhatsApp 群实时更新,让新人少走弯路。 更夸张的是 “内推机制”:在硅谷,印度工程师占比超 30%,他们会通过 “内推码” 帮同乡绕过简历筛选环节,直接进入面试;甚至有大厂印度高管专门设立 “印度人才通道”,每年定向招聘印度高校毕业生,再帮他们申请 H-1B 签证。 对比其他移民群体,印度社群的 “抱团” 不是简单的 “拉帮结派”,而是一套 “全链条移民服务体系”:从语言培训、学历认证,到签证申请、就业安置,再到身份续签、家属团聚,每个环节都有 “过来人” 提供帮助。 这种 “资源网” 让印度人在移民过程中,比其他群体少了很多 “信息差”,自然更容易突破政策门槛。 突破策略三:锚定 “政策需求点”,精准匹配 移民政策的核心逻辑是 “满足接收国的发展需求”,而印度人恰恰抓住了这一核心,主动适配政策方向。 以德国 “欧盟蓝卡” 为例:该签证要求申请人 “年薪不低于 58400 欧元(2024 年标准),且从事紧缺职业”。 德国紧缺职业清单中,IT 工程师、机械工程师、医护人员占比超 60%—— 而印度高校的专业设置高度契合这些领域:印度理工学院(IIT)的计算机科学、机械工程专业全球知名,每年培养的工程师数量占全球 15%;印度医护教育体系也与欧美接轨,护士、医生容易通过资格认证。 于是,印度人针对性地 “定向培养”:很多印度学生在本科阶段就选择 “计算机、医护” 等专业,毕业后先在印度积累 1-2 年工作经验,再申请德国蓝卡 —— 由于 “职业匹配度高”,他们的获批率比其他国家申请人高 22%,甚至有些州会为印度工程师 “简化审批流程”。 美国也是如此:H-1B 签证的核心需求是 “高技能人才”,

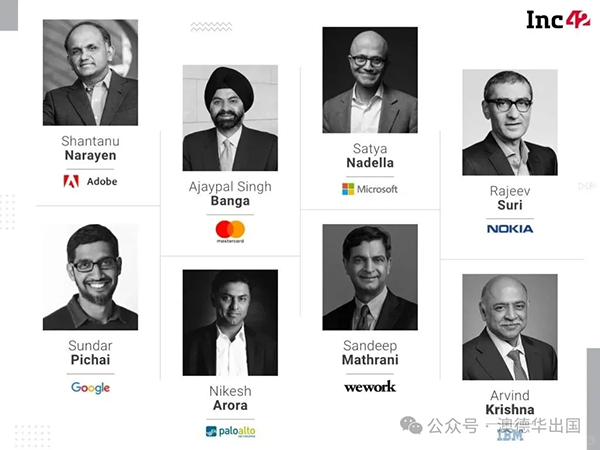

H-1B签证:“计算机相关职业”仍占获批职位的63.9% 而印度在 IT 领域的优势明显 —— 全球 500 强企业中,30% 的 IT 高管是印度人; 印度软件外包产业占全球市场份额的 45%,培养了大量符合欧美标准的程序员。 这种 “职业优势” 与政策需求的精准匹配,让印度人在 H-1B 申请中天然更具竞争力。 移民政策与移民策略的博弈 回到深圳地铁的手抓饭争议,其实与印度人突破移民政策的逻辑,本质是 “规则适配” 的两种不同表现:在日常公共场景中,部分印度人可能因文化差异,对 “公共礼仪” 的理解存在滞后; 但在关乎 “移民资格” 的重大规则面前,他们却展现出极强的 “策略性”。 这种反差,也给各国移民政策提了醒: 政策设计需更 “精准”,避免留下漏洞 —— 比如 H-1B 签证可限制 “同一申请人的申请次数”,从源头杜绝 “多公司挂靠”; 需重视 “移民融入” 的全链条引导 —— 就像深圳地铁倡导 “公共礼仪”,接收国也应通过教育、宣传,帮助移民理解在地规则,而不是只关注 “准入门槛”; 移民群体也需平衡 “策略” 与 “规则底线”—— 突破政策漏洞或许能短期获利,但长期来看,唯有尊重规则、适配需求,才能真正实现 “移民融合”。 从深圳地铁的手抓饭,到全球移民市场的 “印度优势”,我们看到的不只是文化差异,更是 “规则” 与 “策略” 的持续博弈。 而真正健康的移民生态,从来不是 “谁突破规则谁赢”,而是政策与移民群体相互适配、共同进步 —— 这或许是印度人突破移民政策的故事,给我们深刻的启示。