《Nature》在2025年10月9日发表了一篇题为《移民如何重塑诺贝尔奖版图》(How Immigrants Are Reshaping the Nobel Landscape)的文章引发热议。文章统计了本世纪(2000 年至 2024 年)诺贝尔物理学、化学、生理学或医学奖的 202 位得主,发现其中超过 30% 的人在他国完成研究并获奖;其中,41 位移民科学家最终选择在美国完成主要科研成果。

移民与科研的流动版图

移民科学家在诺贝尔奖史上并非个例。在今年的化学奖得主中,有两位都是“跨国科研者”:

物理学奖三位获奖者中,也有两位在英国出生、在美国长期从事研究。这些例子表明,科研成果的诞生往往跨越国界。

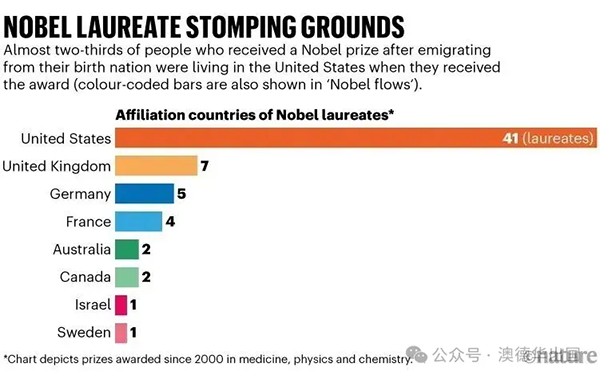

目前,美国依然是科研人才的集中目的地。自二战以来,美国凭借雄厚科研经费和顶尖大学吸引了全球科学家。21世纪以来,63位“移民诺奖得主”中有41位定居美国。

这正如萨诸塞大学经济学家 伊娜·甘古利的名言“天赋可以诞生在任何地方,但机会不一定。”科研资源的全球分布极不均衡。更为先进的实验室、设备和科研社群集中在美国、欧洲和日本。仅以物理学为例,世界级对撞机、激光器和天文台大多位于这些地区。

这也是为什么,诺贝尔物理学奖的外籍得主比例高达 37%,化学奖为 33%,医学奖为 23%。

美国签证制度如何打造“诺奖之国”

美国自二战以来,逐渐建立起“以签证换人才”的制度体系。

政府、大学与企业形成了完整的科研吸引机制——

H-1B 工作签证:为短期高技能人才提供工作通道;

J-1 交流签证:促进科研与学术互访;

EB-1 / NIW 人才移民:允许杰出科学家长期定居;

科研经费体系:仅国家科学基金会(NSF)与国立卫生研究院(NIH)每年投入超 500 亿美元科研资金。

正因如此,从硅谷创业者到哈佛、MIT、斯坦福的诺奖得主,许多人起初都以留学生或工作签证身份进入美国,后来通过人才移民渠道扎根下来。然而,当下这种局面正在被打破。

从“签证换人才”到“投资换居留”:美国移民制度的新拐点

如果说 H-1B 和 EB-1 曾代表美国“科研导向”的移民通道,那么 EB-5 投资移民,则是美国长期以来“经济导向”的关键支柱。但这届政府一向不喜欢复杂,只喜欢能见钱、能见效、能见人的政绩。

在这样的逻辑下,移民政策的天平正悄然倾向“资本优先”。比如,政府计划将 H-1B 申请费上调至 10 万美元、削减科研经费、收紧 F-1 学生签证限制。与此同时,原本属于杰出人才的 EB-1A 与 NIW 通道,也因“金卡”的推出而面临挤兑——以“捐赠 + 人才”的双重标准重新筛选申请人。

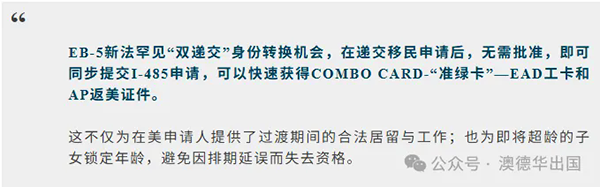

庆幸的是,对于在美留学生而言,EB-5新法乡村项目的大门还未关闭,其双递交政策还能让他们得以喘息:

新法落地已满 3 年,这段时间里递交的庞大申请量,已让移民局意识到排期随时可能卷土重来:城市 TEA 项目排期能长达 10 年,乡村项目因配额占比大,尚有余量,但随着申请激增,也将在不久的将来面临排期压力。

越来越多家庭已经意识到身份稳定的重要性,选择在政策红利期果断出手。若留美家庭希望快速解决身份问题,目前已进入窗口期的倒计时阶段,还是要尽快做好规划!